Cécile Canel et Jacques Averna

Lauréats Grand Prix 2021

Nuit de juillet, la lune éclaire la colline du Castéou. Les stridulations des grillons s’échappent des buissons de genévriers.

Un courant d’air caresse la ramure des chênes verts, en bas la rade a allumé ses lumières. La grande valse silencieuse du ciel nocturne, pivotant autour de l’étoile du Nord, a commencé. Déjà, à 23h, le Capricorne et l’Aigle se hissent derrière l’île du Levant. Vers 2 h du matin, ces trois-là sont chassés parles Poissons. À 2h 30 surgit la Baleine, qui les pousse vers le sud. À 5h du matin, elle-même est remplacée par le Taureau et le Bélier. À l’aube, le Lièvre et le Grand Chien leur succèdent et s’effacent, tandis que le soleil se lève. La chorégraphie céleste est terminée. Mais le bestiaire est toujours là, les étoiles courent toujours, invisibles jusqu’au crépuscule suivant.

Nous sommes à Hyères, sur le 43e parallèle nord. À la même heure, en fonction des fuseaux horaires, le ciel est le même en tout point de cette latitude. Que l’on soit au milieu du désert de Gobi, à Toronto ou à Vladivostok, à Twin Falls, Idaho ou à Bilbao: le même bestiaire, la même fenêtre au-dessus de nous.

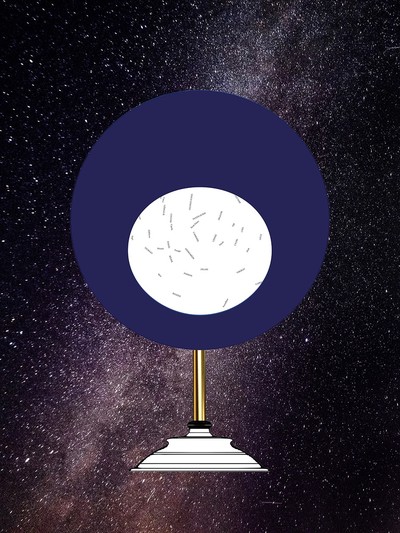

Le Planisphère céleste conçu par Cécile Canel en collaboration avec la Manufacture de Sèvres permet de visualiser la carte du ciel étoilé sous nos latitudes, la nuit. À la manière d’un calendrier perpétuel, il est valable en tout temps. Il est composé d’un disque planisphère lithophané (c’est-à-dire gravé dans une porcelaine très fine et translucide), d’un cadran gradué et d’un bougeoir. Il doit être réglé par l’astronome amateur qui s’en sert : le disque doit être manuellement aligné sur la date en fonction de l’heure de la nuit. La bougie placée à l’arrière de l’objet permet de rétro-éclairer la carte des constellations : cet éclairage doux évite de parasiter nos champs de vision pendant une observation nocturne. Un socle, en porcelaine tournée,

décoré d’un azur nuagé vient asseoir le dispositif comme un rappel de la dualité jour- nuit. Enfin, à l’image de toutes les cartes du ciel mobiles, le Planisphère céleste fonctionne avec des points cardinaux particuliers. Est et Ouest y sont inversés : s’agissant d’une carte du ciel vue de la Terre, et non d’une carte de la Terre vue du ciel, elle est établie en miroir, comme si nous la tenions au-dessus de notre tête.

Pour Jacques Averna, l’objet vase est avant tout un contenant d’eau. Fonction élémen taire, qui de tout temps nous a permis d’appréhender une matière insaisissable. Plutôt que de l’envisager comme unpur agrément, il choisit ici d’appréhender le vase selon les relations qu’il entretient aux autres réservoirs d’eau de l’habitat : lavabos, ballons d’eau chaude et autres chasses d’eau. Tous agencés au sein d’un circuit domestique, conçu pour tenter de contenir, d’organiser et de diriger cet impalpable fluide. Systématiquement placés en hauteur, ces réceptacles laissent l’eau s’écouler naturellement. En s’inspirant de techniques hydrauliques déployées depuis l’Antiquité, telles que l’impluvium romain, les thermes et les bassins, Jacques Averna conçoit un ensemble de contenants qui se déversent les uns dans les autres. Dès lors, curieusement, les vases se trouent. Percés, ils vont ainsi de pair, et prennent tout leur sens dans leur fonctionnement réciproque, comme autant de petites fontaines à fleurs. Ces modes de recherche, par échos et résonances, se retrouvent au cœur même du vocabulaire formel. Chaque vase procède par assemblage de qualités intrinsèquement liées à la fabrication verrière : jeu de transparences et d’opacités, de motifs tramés, volumes tour à tour contraints par un moule ou libérés par le souffle. Par le collage à chaud, qui permet de souder deux pièces, le designer s’amuse à disposer des formes dans un réseau où elles s’opposent, se relient ou se repoussent. Il nous invite ici, comme spectateurs autant que comme lecteurs, à circuler entre les objets, pour mieux déchiffrer leurs intervalles. En somme, à appréhender l’art verrier comme une véritable pratique du montage. Avec Lavax, Jacques Averna revisite la «lava lamp» iconique des années 1960. Confrontant ainsi tradition verrière et objet décoratif de masse, le designer renouvelle cet archétype aux formes fuselées d’ogives et aux plastiques chromés. Pour ce faire, il conçoit une lampe faite de verre borosilicaté, qui supporte d’assez hautes températures, et d’un socle en laiton. Lavax relève d’un travail d’ennoblissement, qui permet – en apparence –, par le recours aux technologies déployées en verrerie de laboratoire, d’arracher la lampe à lave aux racines kitsch qu’elle charrie. Arrachement tout relatif : sur la tête d’une vis de serrage, un détail arrête le regard. Gravé dans le métal, un petit smiley nous sourit, espiègle clin d’œil au fun d’un objet aussi désuet qu’audacieux.

Grégoire Schaller